在宅診療におけるチームの力 ー非常勤医師の視点から

私は普段、大学で研究・教育業務に従事するとともに、当クリニックで非常勤医師として在宅診療に携わっています。今回、非常勤医師という立場から在宅診療の現場で私が感じていることや、大切にしていることについてお話しさせていただきます。

*在宅診療における「チーム」の重要性

のぞみハートクリニックでは約30人の患者さんの主治医を務めています。

どの状況でもそうですが、主治医を任される責任は非常に重く、だからこそ、不安を感じることも多々あります。この不安に打ち勝つためにもチームに助けてもらうことはとても重要になってきます。また、チームに救われるのは、わたしたち主治医だけでなく、患者さんやご家族も同じです。

目に見えにくいですが、チームが常に機能し、自分たちの生活を支えてくれているという実感を持っていただくことが患者さんやご家族の安心感に繋がると考えます。

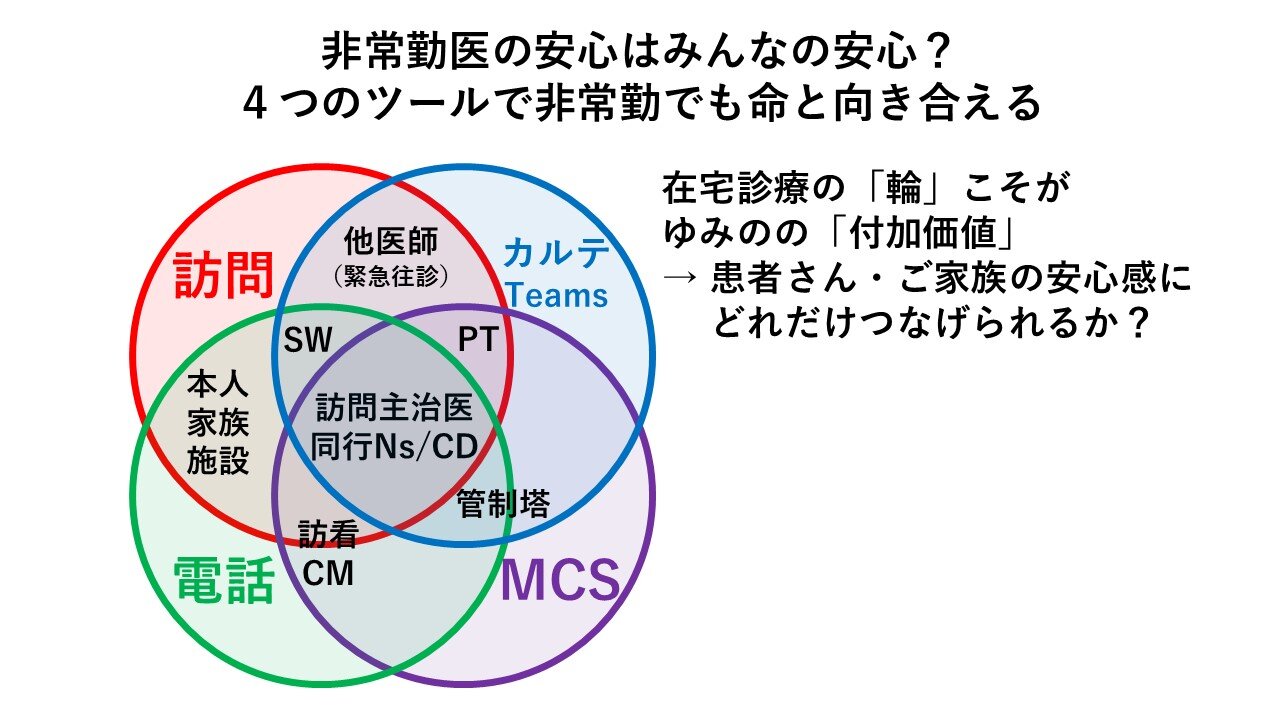

この「チームの機能」、「チームの輪」はYUMINOが提供している在宅診療のもつ大きな付加価値だと思います。

*チームをつなぐ4つのツール

在宅診療における主治医として、チームを意識して仕事をするために、これからご紹介する4つのツールいかにうまく使いこなせるかが重要です。

まず「訪問診療」です。在宅診療に携わり始めたばかりの頃は、これで精一杯になる方が多いと思います。そしてこの業務(訪問診療)のみに報酬が発生していると思ってしまうと、これまで経験してきた病院診療を持ち込む考え方に陥り、「病院ではできるのに居宅ではできないこと」に意識が向いてしまい、不安が募ります。その不安を払拭しようと、ひとまず患者さんに入院していただく(自分のなじみのある環境に避難させる)といった思考回路に傾くこともあるのではないかと思います。訪問し、患者さんが実際に生活しておられる環境に飛び込んで初めて得られる情報は数多くあるわけですから訪問診療の内容が非常に重要であることはもちろんですが、しかし一方で、訪問診療はYUMINOが提供している在宅診療の中のあくまで一部にすぎないということを改めて認識することも重要です。

つぎにカルテ、情報伝達ツール(YUMINOではTeamsを活用)についてです。わたしは週1回の勤務ですが、患者さんにとってはいつでも主治医です。主治医が非常勤だったからアンラッキーだったと思われたくないので、わたしは出勤日以外でも、主治医としての役割が必要な場合には、積極的に介入することを心がけています。

そのため、伝達ツールで患者さんに関する情報交換は常に厭いませんし、主治医として、他の職種や医師に患者さんの情報をしっかり把握してもらえるような分かりやすいカルテの書き方を意識し、Teamsでもどんどん意見を求めてもらえるような姿勢でいるように心がけています。

そして、他の事業所の方の協力も必要不可欠です。同じクリニック内にいるような近い距離で患者さんをサポートしていただくためにはMCSが有益だと思います。わたしは定期訪問の際には必ず自分の言葉で診療内容を共有いただくメッセージをMCSにあげるようにしています。これにより主治医の存在をより近い距離に感じていただけると思いますし、他の事業所や職種の方々からの報告も主治医までしっかり伝わっているということを実感していただけると思っています。

最後に電話についてです。電話は強力なツールですが、弊害もあります。

電話は基本的に1対1の情報伝達なので非常に閉鎖的なツールです。

伝達される情報の内容によってはチームの分断を招く危険性もあるため、主治医でしか伝えられないことしか伝えないようにしています。例えば、同居のご家族に患者さんの状態を確認するなどといったことは、YUMINOでは基本的には管制塔看護師の方々の判断で行われます。むやみに介入して混乱を招くことは避けなければいけないと考えております。

一方で、例えば患者さんが入院されたときに、定期的にご家族にお電話をして「帰ってこられたらいつものチームで受け入れる準備をしていますよ」などの「気持ち」を伝えるために電話は非常に有効的だと考えます。

繰り返しになりますが、訪問診療の「枠」に縛られすぎると不安に感じると思います。チームでの診療の意識を徹底することで不安から解放されるのではないかと考えます。このチームの輪に支えられているという認識が生み出す安心感を、患者さんやご家族にも常に感じてもらえるように説明を尽くすことが、在宅ケアにおける主治医の使命です。

この目に見えない輪の力、在宅の力というもので患者さんと共に歩むという姿勢が、これからの医療のあるべき姿だと思います。

のぞみハートクリニック

坂口 大起